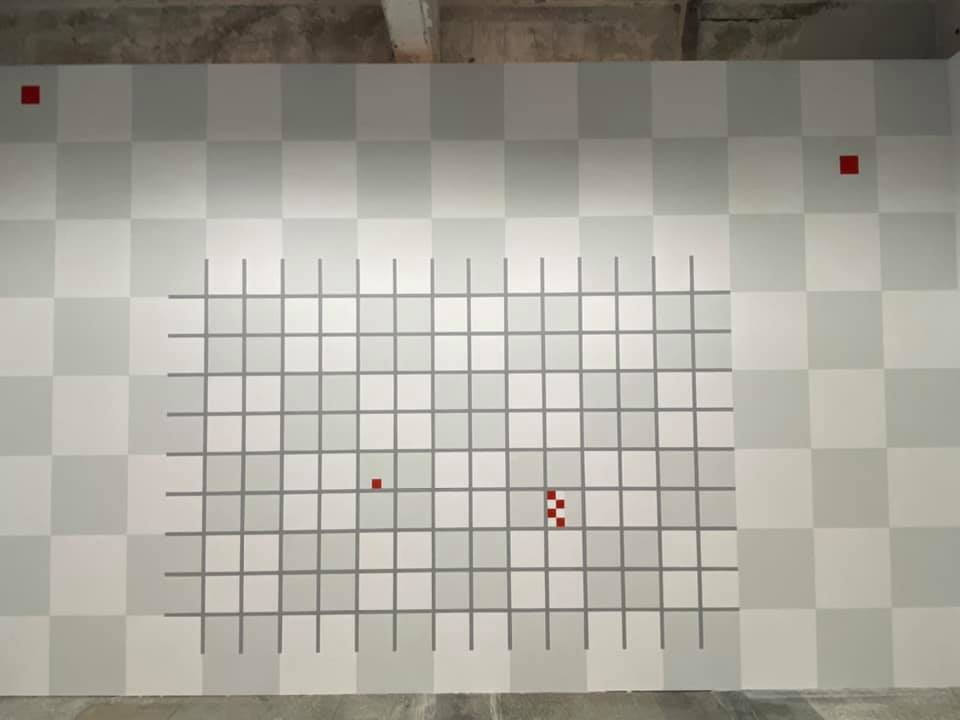

廖建忠,〈空巴克〉,2021

勒法利(the folly)與空總重練

2021年1月25日,「空總臺灣當代文化實驗場」(C-Lab)所正在經歷的舊空總開發案,出現了一個重大的轉折。那就是,台北市文化局重啟文資調查審議,擴大了2014年文資身份認定的範圍。原本園區內只有一處古蹟與10處歷史建築,在那一天,審議委員決議將園區其他17處也納入古蹟本體及附屬設施,於是,保存區域擴及近3分之2園區範圍,亦即佔掉了全區7.1公頃中的4.3公頃,必須對如此大的範圍進行文化資產保存與修復。「如今再次盤點全區27處建物,不僅指定範圍大幅擴充,既有文資身分亦『再升級』,除了舊辦公大樓,再把戰情大樓納入,同指定為古蹟本體;另外新增中正堂、美援大樓、通信處辦公室、文電中心、軍務處、碉堡(草地東南),與原有歷建共計15處,一起指定為古蹟附屬設施,整體古蹟定著範圍高達近3分之2基地,可開發利用空間大幅限縮。」(註1)「勒法利計畫」這個展覽所在的「美援大樓」,就在這一波「古蹟本體及附屬設施」的重新認定過程中,納入了古蹟附屬設施的認定範圍,成了「被重練」的一部分。

這個發生在年初的文資審議與重新認定,加上5月中以後急遽升高的疫情,不僅增高了「美援大樓」佈展與空間使用的困難度,也影響了「勒法利計畫」的籌畫製作方法,甚至讓整個展覽陷入了「未開展即停展」的特殊處境。半年之後,2021年7月下旬,上述將3分之2基地面積範圍進行文資認定,限制開發利用的決定,同時也反映在C-Lab未來三年的公共建設計畫遇到的阻礙。這個公建計畫在文化部提報行政院之後,得不到行政院的支持。原本16億元的軟硬體拆建營運預算,「案子送進行政院,際遇十分坎坷。國發會對這項計劃的規模頗有意見,硬體直接從10億元砍為4.6億元;軟體的3年6億元預算,更砍到剩5,400萬元,減少逾9成,只保留作最基本的淸潔、保全、人事與維護費用而已。」(註2)這個消息,當然對於C-Lab原本的公共建設計畫與Masterplan來說,是一大打擊,不過,這一連串的發展,也顯示了台北市文化局、文化部與行政院國發會的交鋒結果,在眾多歧見中的最低度共識,就是放緩開發腳步,擱置宏大計畫,朝向「不要先決定空總的開發形態,也就是說,僅就文化資產作低度整理即可」(註3)的態度。恰好到了7月中下旬,疫情漸漸趨緩,原本預計由5月15日展覽到7月11日結束的「勒法利計畫」,有點敗部復活逆轉的味道,決定延長展期至8月底,重新,或者更好說是「終於」開展。

在幾年間種種時間與客觀因素快速流變的狀態下,我認為,「勒法利計畫」是從「再基地」、「犬儒共和國」、「Anima阿尼瑪:第七屆台灣國際錄像藝術展」以來,C-Lab團隊中,第一次有內部的策展人回視美援大樓建築本體,對此進行藝術的發言。這個展覽的宣訴,既不講歷史的白恐與冷戰美援,也不談未來的藝術文化實驗基地,而是指向「古蹟附屬建物」曖昧現狀的「地方感」構造。策展人對於視點轉換、城市系統、疫情現實,進行非常務實的、「擱置開發」狀態下的重新編輯。這個發言位置,延續了先前C-Lab的「負育群帶聚落」對於園區紋脈探討與「紅磚未來式」對於永續都市的概念實驗,也延續了兩者對於「園區空間變遷」、「空間多義性」的探索。正如「勒法利計畫」(Project: The Folly)的命名所示,這個展覽對於空總場域的「生成流變」而非「建構實體」的呈現,特別是提出「未建成」與「反建築」的思考與表現,可以看見策展人莊偉慈對於C-Lab現狀的批判性觀點。

不為特定對象存在的構造物

莊偉慈在策展論述中,引用了建築師楚米(Bernard Tschumi)1982年至1989年在巴黎的最大公園維萊特公園(Parc de la Villette)的計畫概念,Les folies,來重新思考「不完全是建築、不完全是雕塑,也不為特定對象存在的構造物」(註4)。楚米在這個公園設置了一系列的紅色鋼構體,就像是一連串的樂高拼圖方塊,遺落在公園的不同角落,似乎只要尋繹出某種隱藏的線索,它們之間就可以拼接成某個完整的建築立方體。這是一組無遮蔽戶外空間中散置的文化中心,其去中心化又隱然整合的企圖,必須同時面對城市的種種需求和當下的種種限制。然而,建築師最終尋求的並不是把這些拼圖的碎片整合成一個整體,而是利用哲學家德希達的開放文本、不確定文本的「延異」(différance)概念,讓這些散落各處的紅色鋼構體,可以因為脈絡與使用的改變,而生成不同的空間意涵。

楚米在1996年出版的《建築與斷離》(Architecture and Disjunction)一書中(註5),曾經這樣說明他對環繞著「la folie」這個詞語的思考。法文的la folie,除了愚行、蠢事,以及對譯在英國庭園裝飾建築(the folly)的脈絡之外,亦有瘋狂、顛狂之意,它「扮演穿越整個萊維特公的一個參照點,因為它似乎呈現了20世紀末的特有情境,在使用、形式與社會價值之間的斷裂與分離。」(頁175)這反映了後現代建築企圖再現德希達解構哲學精神的一項嘗試。但是,楚米這個反現代、反理性主義的後現代建築,仍然不免透過「點、線、面」的思考,建構了三十個大小相近的紅色鋼構體,每個構體以相距120公尺的長度構成點的分佈,然後,串接起綠地上各個紅點的長廊為線,最後是適應各種年齡、活動需要、遊樂休閒與音樂舞蹈的主題花園,構成了面。畢竟,楚米未瘋,他很有意識邀請德希達參與這個共創對話的過程。

我在2013年的暑假,就曾經在維萊特公園的運河邊懸吊廊橋上閒晃,觀看運河邊的開放空間中,夏日午後草地上的音樂會。在長長的廊橋上,市民觀眾與遊客並沒有少於草地上的人群,突然,橋柱附近,出現了一對穿著正式西裝與洋裝的男女舞者,他們無預告地開始互擁,跳起雙人舞,舞步優雅,充滿抑揚頓挫的動態造形,邊跳邊穿越過懸吊廊橋上行走與站立的人群和我的身邊,橋下的音樂,橋上雙人舞,觀眾無不為之鼓舞讚嘆,讓我留下深刻的印象。就此而言,讓建築體斷裂為一系列無特定功能的浮動能指,在生成流變中開放給各種潛在的表現與非表現存在,形成了一種「未定域」(indeterminate zone)的美學。換句話說,如果維萊特公園的庭園是一個有待不斷重新界定其可能意涵的「地方」,那麼,對於空總的發展計畫而言,一種「未建成的」(unbuilt)、「反對單一固定功能建築的」歧義多元場所思維,便成為「再基地」、「犬儒廢墟建國」之外的另一種策展選項。

蕭有志,〈櫃之家〉,觀眾在作品中下象棋

空的多樣聯結、總的生成流變

莊偉慈的「勒法利計畫」,再一次為空總打開了「空的多樣聯結、總的生成流變」的未建成建築思路,承繼了先前陳宣誠與吳書原的「輕度拆解再利用」循環再生哲學,跳開了C-Lab的命運多舛、不斷被修正的masterplan宏大計畫走法,讓觀眾第一次得以貼近舊空總建築的「現狀」(status quo),用更為「妙轉空蕪」的輕盈視點,更為無懼「流變總體」的態度,回到開放長時間體驗的地方感構造問題,讓觀眾重新觀看與想像空總C-Lab的現存空間和建築體。以下,我會針對「勒法利計畫」中的幾組作品和計畫中的「地方感」,分成五個節段來進行我的評述。

首先,家與棲居所屬的地方感。蕭有志在榕樹廣場上的〈櫃之家〉,帶領觀眾思考仁愛路與建國南路交叉路的圍牆拆除後,在吳書原的「紅磚未來式」生態循環公園植栽的草地上,在軍營氣氛強烈的「中正堂」側,面對一幢感覺被過度收束的、似又可以放鬆悠游其間的「家單元」folly。當然,一般市民公園內不可能有「家」在裡面,但建築師硬是在此開放空間中,移置了一個由櫃體組裝而成的「家」。這個家的組裝,有大門、樓梯、洗手間、小廚房、書櫃、書房、小閣樓起居室與盆栽櫃,並煞有介事、很實際地接上了水電。當我打開水龍頭,驀然看見兩位觀眾在〈櫃之家〉的內外或站或坐地開始對弈象棋時,不禁莞薾一笑。

〈櫃之家〉在園區出入點的所在方位,實際上也對應了園區西側建國南路出入口的「西服務區」和「面會吧」,共同面對這些市民的出入結點,兩者一虛一實,不僅是設備上有相互對應之處,也反映出空總若要成為市民的「棲居」(dwelling)之所,洗手間、無障礙洗手間、飲水機、寄物櫃、哺乳室這些基本設備與空間很重要。這些設施,能夠讓市民的想像跳出原本軍營崗哨的那種狹隘空間(仁愛路與建國南路口的大榕樹下就有一個),而成為不只是C-Lab員工、展覽藝術家與限定計畫成員使用的城市生活交流空間,也不只是單純為文化藝術創作功能使用的空間。這種「使用、形式與社會價值」之間的相互斷離、複雜期待與辯證,一直挑戰著文化部與C-Lab團隊的想像。蕭有志的〈櫃之家〉如果面對的不只是帝寶住居與中產階級的城市規畫想像,更是直面著建國花市裡跨過馬路尋找都市容身場所的一般市民,〈櫃之家〉所給出的意味,就不僅止於對擁擠空間的諷刺,也代表空總這個都市空間受到的多重棲居期待--一個幾乎不可能完整的家。

〈櫃之家〉是整個展覽的起點,也可能是一個終點,或最終的目的。它代表的是一種可以移動、可以流變其多重功能的棲居之所,或許它更接近法文la folie的本意,一個讓人覺得愚蠢而無法理解的怪異行徑與異樣空間。然而,它既可以用來代表它自己,也可以用來思考空總的現狀:過多的期待、無法協調的權力欲望、功能定位的未定域,以及最後大家都想住進來。不過,蕭有志與楚米的哲學仍有所不同。楚米的30個紅色鋼構體,並沒有任何「家」的想像空間,但在台灣社會的城市規畫運作中,如何安置只能容身一人游動的「家」單位與多重力量交錯的「家族」想像、裙帶關係,在各方力量介入時,家的欲望結構,的確是不可忽視的一條線索。與〈櫃之家〉這個結點相對的展覽佈署,我們進一步可以分為四組作品:分別是一樓入口陳萬仁的〈冗餘物語〉與戴翰泓的〈從一個角落到另一個角落〉;一樓內進邱承宏的〈花架05〉、〈採光08〉、吳燦政的〈公園〉與二樓入口阿農.南堯(Arnont Nongyao)的〈市集歌劇2〉;二樓中間是凌天的〈台中計畫〉與陳曉朋的〈我的路線II:生存的方法(活動:狹義)〉、〈我的路線III:生存的方法(活動:意義)〉、〈新路線〉;最後是二樓後半莊普的〈臨界的居所〉與廖建忠的〈空巴克〉。

第二、未建成與無可決定的地方感。陳萬仁的鷹架與投影,聯結的是建築本體的外部與過程,也就是「正在建構」中的狀態。觀眾在兩排實體的鷹架打開的空間內部,身體感被反轉到了本來應該在建築外部的鷹架工地裡,看見了勞動者的剪影。這些勞動者,有可能是移動的外勞,有可能是流離的原住民,當然也有可能是任何現代建築的真正手做者。現代建築在建築師的設計藍圖與簽名之後,基本上是將建構或拆除的過程封閉起來的過程,有時甚至建築師自己也不參與自己設計的商品或物件,當然,一般的市民若順此落入販厝的地產商品化邏輯中,其實就會忽略手做過程,看不到這些手做者的存在。手做者是被排除在商品化與作品化的建築外部的存在。建築師幾乎要變成了單一簽名的主體。這也同時隱喻著大型公共建設計畫中,被排除的市民參與。磯崎新在〈未建成/反建築史--關於建築的起源〉這篇與五十嵐太郎的對談中,談到了現代建築主體的單一化問題:「使用可能的方法和技術建造建築物,是社會對建築這個職業的要求。這時單一的主體既已被選擇,在它背後,首先必須經過建築規畫這一關,沒有規畫業主不能接受,建築師也不能提出建議,施工就更無法開始,因此最終還是得回到規畫的概念來。」(註6,頁410)空總的公共建設計畫規畫,裡面就必須包含未來都市計畫協商、Masterplan、文化資產保存修復與活化、容積率交換等項目,這當中涉及的巨大矛盾是:如果規畫的主體單一化,它就無法同時滿足業主眾多考量的可能;但如果取消了規畫主體的單一化,用業主或某種複雜的審議機制來取代,整個過程中的種種決定,又該如何落定呢?〈冗餘物語〉中,勞動者的身影彷彿陷入了薛西佛斯的徒勞,不知在建構,還是在拆除,不知是在勞動,還是在遊戲練身體,所有的規畫決定本身好像也掛上了「under construction」(建構中)的牌子,周而復始,沒有盡頭。終而有些勞動者在身體勞動中,自顧自地娛樂起自己來,似乎在搏取觀眾一笑。點出了對於「空」的領悟。

戴翰泓的〈從一個角落到另一個角落〉,用了六個滑輪牽引動線,並且恢復了原本早已被拆除掉的門,漆上藍色,透過觀眾進門後的液壓關門器拉力牽動,利用釣魚線串接,拾得的園區龍柏枝條、撿拾來的舊衣架、空軍中校的軍階肩章、和種種節節零碎物件,串接起一幢危危顫顫的房屋外型構造,在觀眾的視線中升起、成形、抖動,在空中輕輕擺盪著,並投射出地面的結構身影。然後,隨著液壓關門器的閉門過程,這幢感覺好不容易「站起來」的房屋外形,漸漸在觀眾眼前癱軟無力地降落地面,垮成一堆雜物。而六個滑輪在室內穿梭聯繫三段被修剪拋棄的龍柏枝條,加上枯黃乾㿜的葉形,讓我們看到建築的意志與其系統之間的生成與變滅。同樣具有建築專業背景的戴翰泓,他的作品再一次讓觀眾看到了建築的「外部」力量。觀眾似乎被提醒,自身也屬於這個「外部他者」拉力系統的一部分構成。如果這個作品暗示著我們,似乎一下子升起、一下子垮掉的房屋外形,是不是指涉著什麼未建成的規畫,那麼,這件作品的單一串接線索和眾多碎片零件,也讓我們覺得「單一」的主體或力量,其實是無以決定建築的構成的。它必然還有它的外部。這種「無可決定的狀態」(undecidable),與德希達在反對西方單一聲部、單一主體的建築形上學,柄谷行人《作為隱喻的建築》一書中所要批判的柏拉圖形上學,相互呼應。

換句話說,空總的現狀,不論「臺灣當代文化實驗場」的最終型態會是什麼,想要用「大寫建築」、「大寫主體」在這個過程中遂行其建築意志的同質力量,恐怕都要面臨「作為差異的主體」的挑戰。就像前期原本進行主責規畫的文化部與生活美學基金會,對台北市文化局的確有所忌憚,卻萬萬沒有預料到後來的文資認定所發揮的異質性力量,居然是由文資認定來取代掉原本的大型規畫,強迫文化部重新啟動新的規畫思考。如何面對這種始料未及的無可決定之多重因素,正是建築意志在開放與收束之間的關鍵所在。至於解決之道,柄谷行人的建議,就像是他對磯崎新的看法一樣--我們必須「一人分飾兩角」,「一方面思考近代與建築的批判,同時試圖貫徹求建築的意志」(註7,頁46)。空總的大型規畫起始,一方面不夠空,對於近現代的建築史的批判思考不足,也沒有徹底追求建築的開放意志,以及對於聯結市民多樣生活的決心,規畫主體的單一化,容易走向建築規畫上的倒錯;另一方面,眾多權力競逐者都想要「總」其事,組織構造上與外部進行根莖連結的困境並未突破,於是在總體上快速的生成與流變便成為不可免之勢。戴翰泓作品中的「空」,可以讓我們看到「單一聲部」造成的總體無力循環。

第三、戶外無遮蔽空間的地方感。我認為邱承宏、吳燦政與南堯的作品,都指向了建築物外部的另一種表現,那就是對於戶外無遮蔽空間與地方感的密切關係。〈花架05〉用了空總原本建築體剝落的磚牆與瓦片,結合混凝土、瀝青、黑大理石,製成相互依賴的建構體與盆器,在當中栽種小花蔓澤蘭。小花蔓澤蘭是世界著名的外來入侵種植物,繁殖力極強,每平方公尺至多可生產17萬粒種子,除了有能力進行無性生殖,它在海拔1200公尺以下的平地、農田、果園和林地等光照充足的地方都有蹤跡。小花蔓澤蘭的威脅性極強,一旦攀爬至樹上或農作物,藤蔓纏繞,就會造成植物因無法行光合作用而健康衰退、產量降低,甚至死亡。邱承宏對於戶外植物生態的重視,是通過一種反顯的方式來呈現,也就是說,他所製造的盆器和混凝土板都非常厚重,這些植栽面對不論是鐵疾籬、厚盆,或是牆壁地板般的厚度,都顯現了毀棄物與野生物的對話拉扯。〈採光08〉則採用了廢棄防空洞的窗外植物風景,製成蒼白的、剪影般的浮雕。這種靜態雕塑的風景,搭配上全開的展場窗戶,形成了光影變化的詩意,也指向了戶外無遮蔽空間的地方感中,人與植物的關係。如果說蕭有志處理的是以人為本的「家」的歸屬空間,那麼邱承宏處理的是植物性的「家」與場域間的相互侵越、剝奪與互依的關係。

吳燦政的〈公園〉和南堯的〈市集歌劇2〉引導我們不約而同地回看空總與「公園」、「市集」的潛在關係。不僅僅是因為空總與建國花市的近密距離,更因為鄰近的正義國宅有大量的人口與捷運的人流需要都市中的舒緩與呼吸的「地方」。吳燦政注意到了公園中的不同樹種,也注意到了公園中的不同聲音。鳥聲、風聲、車聲、歌聲、異國語音的聲音,讓我們一而再、再而三地被「他者」的聲音吸引、打斷,而得以反思「公園」的公共性。這種公共性,正是後來空總打開圍牆所指向的容受差異化的精神。而〈市集歌劇2〉則導引觀眾的視角,進入一個色彩繽紛、聲音繁多、不斷運動流變改變視角的庶民世界,會不會,這從來就是過於中產階級化與菁英化的空總想像所潛在排斥的一種可能?當我們一昧地用「當代藝術做為文化實驗核心」這樣的命題進行大規模的規畫想像時,或許已經忘記戶外無遮蔽空間對於匯聚市民「地方感」的重要意涵,而有意無意地走上新自由主義地產仕紳化的老路。

第四、抽象與具體的都市「地方感」取樣。凌天與陳曉朋分別從集體和個體的都市空間調查取樣,操作轉碼,構造出某種抽象化「地方感」的模式語言。其中最有趣的部分,或許就是陳曉朋繪畫中對於近來產生爭議的「楊俊」展的指涉。楊俊在空總空間建構的初期,曾經提出紅白格相間的機場視覺國際標示語彙模組,做為空總臺灣當代文化實驗場的主視覺意象,並將主要的辦公室外牆與建國南路側的外牆,漆以紅白格相間的圖紋。更進一步,楊俊同時也用了他在2012年左右為台北當代藝術中心所設計的「無字白色幾何燈箱」組,分別用十字、圓型、箭頭形、三角形、方形為空總的不同空間進行視覺標示系統的建構。陳曉朋在其展場的牆面和其中一幅畫中,以灰白色格框架為背景,標示出空總C-Lab、當代藝術館、關渡美術館和耿畫廊,指向了目前還在繼續炎上的展覽爭議。就此而言,〈我的路線II:生存的方法(活動:狹義)〉、〈我的路線III:生存的方法(活動:意義)〉、〈新路線〉就顯得頗有諷刺、自我指涉、生存圖式指南與文化生態標示的曖昧意味,幽默感十足。加上捷運紅、綠、藍、黃、棕色線的「台北地方感」,對比著凌天〈台中計畫〉的繁多取樣、疊加、操作、重製,感覺上台北的取樣雖然更加個人化,卻有加倍明顯的普遍「感覺結構」。當然,這些看似抽象的圖紋,為什麼能夠在直觀上快速直指某些矛盾爭議的痛癢之處,當然跟空總C-Lab所在的台北文化生態,在資源與人口結構上,其密集豐厚度,遠遠在全國其他城鄉之上有關。因此,陳曉朋所展現的事件指涉,恐怕已不單單是一個發生在台北的展覽爭議事件而已,而更是隱然指向台北文化藝術生態的盤根錯節關係。

最後,被毀棄與被期待的「地方感」。回到地方感與感覺結構的構造,「勒法利計畫」或許更關切的是面目模糊的「一般市民」的潛在感受。藝術家莊普把他曾經居住的空軍眷村的感覺結構與地方感,在〈臨界的居所〉中,用狹窄的巷道,隔牆可聞的家屋隔間,透過撿拾回來或模仿重製的屋瓦、窗戶、牆板、門板、陸軍迷彩汗衫,指向早已被毀棄而朝向空洞化的眷村經驗。在台北進行都更的歷史中,最大規模也最早被拋棄的地方經驗,就是「眷村」這個戰爭外來集團移住的經驗叢結。這些空間已完全失去了戰爭經驗的銘刻,只剩下無人的空殼,無所指的意符,地方感的意義早已毀棄,感覺結構的空缺等待重造。在藝術家早年的空軍眷村生活中,「眷村」的確是不可抹滅的生活經驗與踏實的地方感,但藝術家在今天重新提出這些空洞的懷舊意符,似乎在組裝著某種鬼魅之域,就像「美援大樓」的存在一般,已沒有確定的所指,而需要重新賦予行動和生活參與上的嶄新可能。而另外一端,廖建忠的〈空巴克〉用飛機木和工業塗料,延續其「表面工法」和「假裝學」的手做路數,卻很諷刺地告訴我們,大家可能對坐下來消每一杯咖啡比較有興趣,對模仿既有的表象系統比較有感覺,真正動手創造出陌生的有趣的事物,其實是少數人才會做的事。他的〈空巴克〉,一方面把陳萬仁作品〈冗餘物語〉中的勞動工人轉換為藝術家自己,呈現自己的手做物,另一方面又把戴翰泓〈從一個角落到另一個角落〉抽空了系統內在精神的房舍構造,將其虛擬場所的空中懸吊物件再平面化、模具化,發揮表面工法的極致,藉以全面模組化地諧擬星巴克連鎖咖啡店的內裝與物件系統。並且似乎以此向觀眾挑釁地問:這是不是就是你們要的空總?

廖建忠的飛機木模板,極其輕盈,在展場中不時因為空調系統的吹拂而輕輕地飄動著。了解文資法的觀眾,絕對會因為藝術家作品不能釘牆固著,居然能轉而在材質上進行徹底的異質流變,讓這些原本的室內裝修與商品物件表面形成像是塑膠射出一體成形的模組物件,啞然失笑。但是,面對空總的當下處境,除了懷舊之外,難道藝術家提醒我們的今日「地方感」構造,與廣告行銷中的地方感、與連鎖消費空間產生的強力身體聯結,不是幾乎快要分不清了嗎?〈空巴克〉所指向的消費性的「地方感」的空虛狀態,其實正是空總的「空」而懸置的當下,真實的出發點。如果沒有體驗到這種被資本取代以後的「空」乏感,沒有感受到這種「空」需要有某種多樣地方的真實聯結,我們就只能停留在不停流變的「總體狀態」下。鏡花水月,畢竟總成空。「勒法利計畫」想告訴我們的好像不僅止於此。這個展覽中的藝術家似乎一直在提醒觀眾,在體驗到「畢竟總成空」之前的某個瞬間,很可能我們會忍不住發笑,les folies,那是因為種種的痴愚、瘋狂和過度以為建築是單一主體、單一聲部的權力欲望而造成了現實落差,導致了笑。而或許也只有開放而貫徹的建築意志,通過「地方感」倫理與政治的重新構造過程,才能引導我們一起走過「勒法利」空虛與荒蕪的解構考驗,邁向外部與他者,在不同的共同體之間,介入感性分享與社會動力的過程,進行如實的溝通與交流。

註1:陳燕珩,〈【空總開發緊箍咒】北市掐緊2/3基地納古蹟,文化部計畫「被重練」〉,《上報》,2021年1月25日,https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=105360。

註2:簡秀枝,〈未來3年公建計劃預算攔腰砍,C-LAB得不到行政院支持〉,《ARTouch》,2021.07.23。https://artouch.com/news/content-44745.html?fbclid=IwAR14jTJ3IKYo0IGT2v_xXf5-x3KLUIdmhJLTrzkXgrqvnpkHgTk4_6ZF9A8。

註4:參見展覽摺頁,「策展論述」部分。

註5:Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction, MIT Press, 1996, p.175.

註6:磯崎新、五十嵐太郎對談,〈未建成/反建築史--關於建築的起源〉,收錄於磯崎新,《未建成/反建築史》,胡倩、王昀譯,北京:中國建築工業出版社,2004,頁410。

註7:柄谷行人,《作為隱喻的建築》,林暉鈞譯,台北:心靈工坊,2020,頁46。

(原文刊載於台新銀行文化藝術基金會ARTalks提名觀察人龔卓軍展演評論 2021.08.01)